診療内容

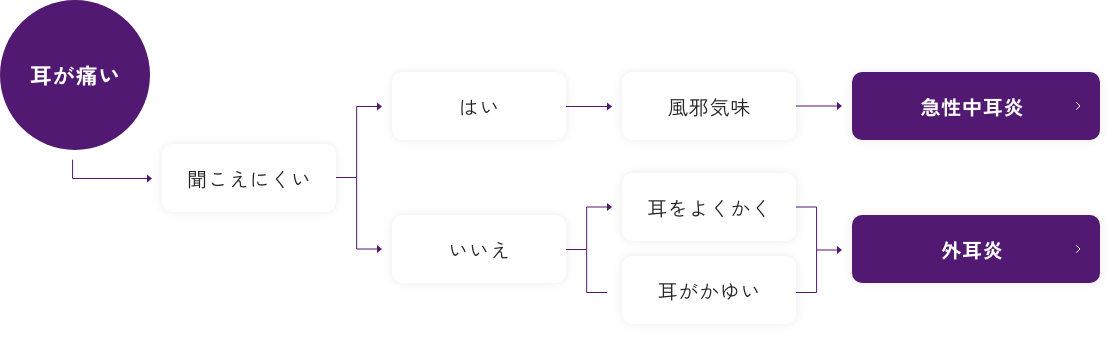

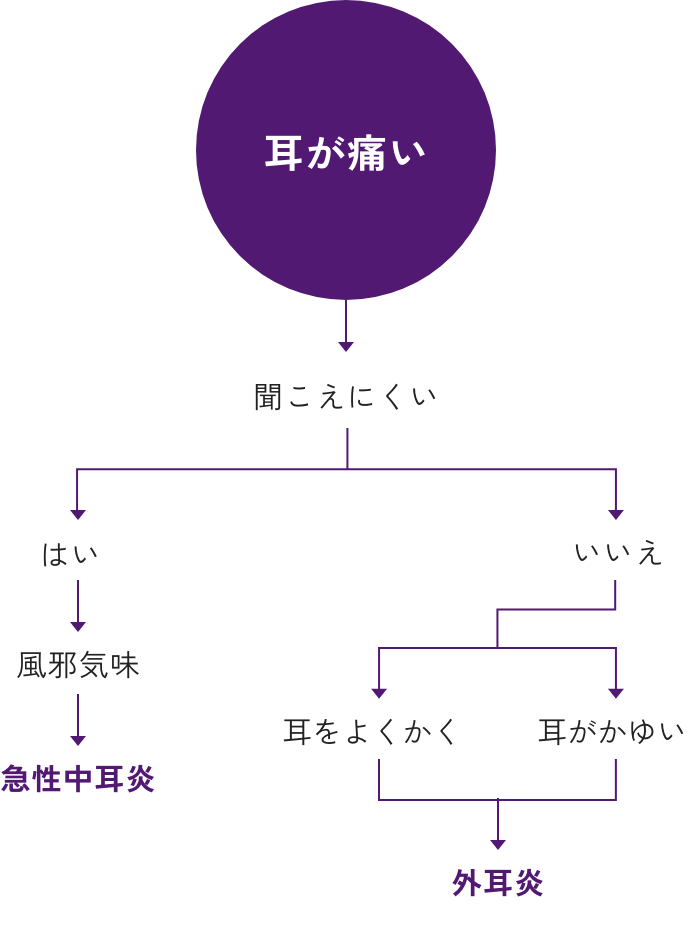

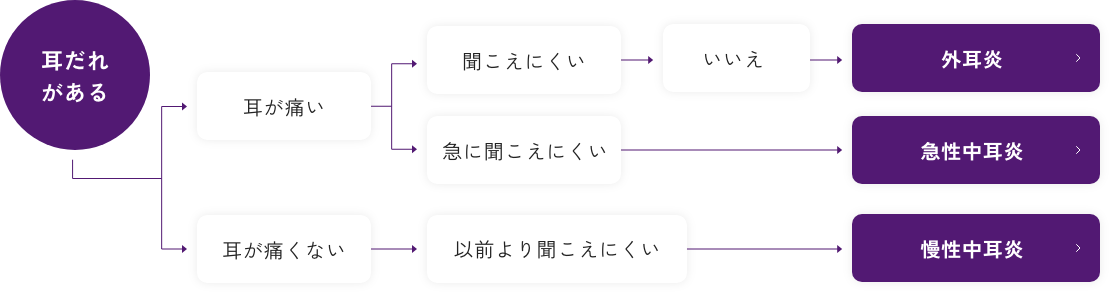

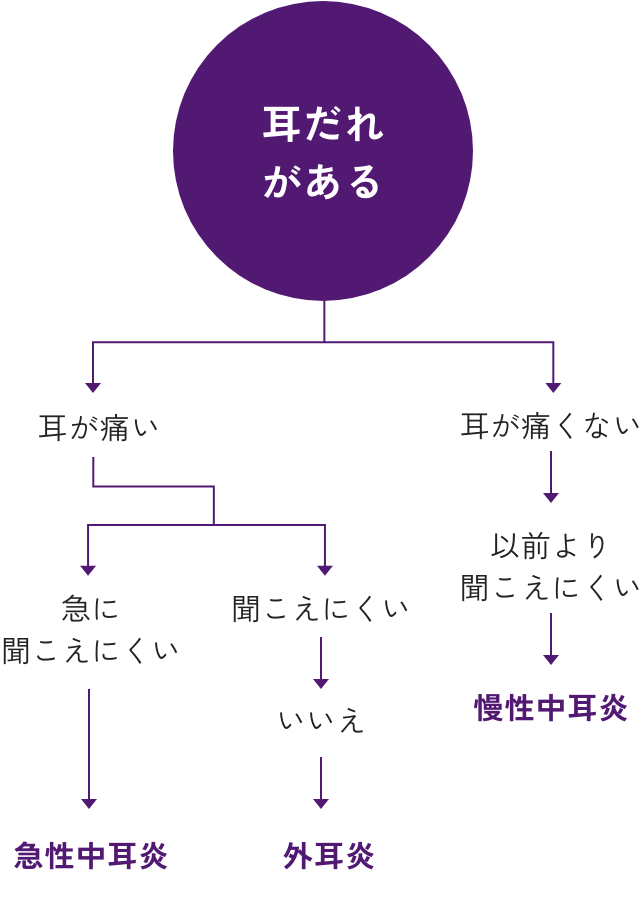

急性中耳炎

- 症状

- 耳の痛み、耳だれ、難聴、耳閉感、不機嫌、発熱も時にあり

- 好発年齢

- 6ヶ月~6歳

- 原因

- 鼻、のどについた細菌やウイルスが鼻と耳をつなぐ管を通って中耳に入り炎症をおこして発症します。

大部分がかぜに合併して起こります。

- 治療

- 抗菌剤、鼻汁、咳、熱などかぜ症状を抑える薬の内服

耳、鼻の局所をきれいにして耳に直接薬を入れる点耳薬の処方

重症の方は麻酔後に鼓膜を切開して膿を出す事があります。

- 経過

- 耳痛はほとんどの方で1~2日で治ります。

2~4日に一度通院して下さい。耳の炎症は1~2週間続く事が多いです。

完全に治るまで治療を続けないと難聴が残る滲出性中耳炎に移行することがあります。

薬が効きにくい細菌による中耳炎も増えており治療が長引く事もあります。

免疫力が発育していない2歳未満のお子様は中耳炎を繰り返したり、治療が長引く事があります。

外耳炎

- 症状

- 耳痛、耳だれ、耳のかゆみ、耳閉感、炎症が強いと難聴や耳の周りの発疹、水泡

- 原因

- 耳をそうじしすぎてキズをつけて細菌感染をおこして発症する場合が多いです。

耳に湿疹のある方、汗をかきやすい夏にもおこりやすいです。

帯状疱疹ヘルペスウイルス感染が原因になる事もありこの場合は耳の周りの発疹、水泡、顔面神経麻痺を発症します。

耳痛がでて耳の周りに発疹が出始めればすぐ受診してください。

- 治療

- 耳の局所の清掃、洗浄、点耳薬の投薬。炎症の強い場合は痛み止めや抗菌剤の投薬。

耳の入り口付近の炎症、湿疹や強い場合は軟膏の投薬。

かゆみや湿疹が強い場合はアレルギーを抑えてかゆみ、湿疹を抑える薬の投薬。

ヘルペスウイルスが原因の場合は抗ウイルス剤の投薬。

慢性中耳炎

- 症状

- 耳だれ、難聴、耳閉感時に耳痛、頭痛、めまい、顔面神経麻痺などもおこします。

- 治療

- 耳内の清掃、洗浄、抗生剤、ステロイド剤の点耳(耳の奥に薬を入れる)

抗生剤の内服、副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎があれば鼻の治療

鼻から耳へ空気を通す治療(耳管通気治療)も状態により必要

状態により鼓膜を閉じる手術、真珠腫を取り除く手術も必要

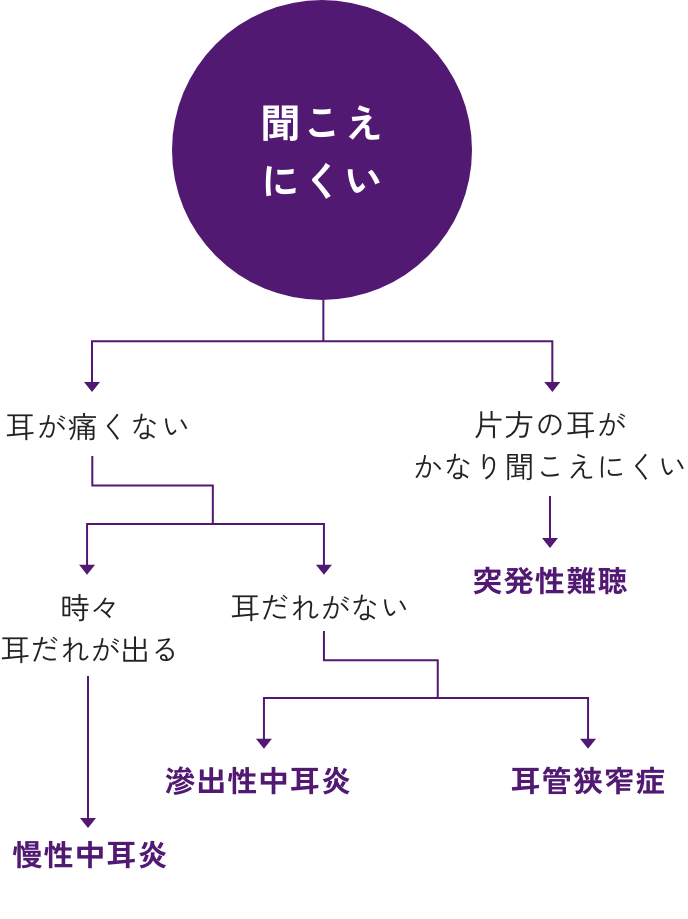

滲出性中耳炎(しんしゅつせいちゅうじえん)

- 症状

- 耳痛がない難聴、耳閉感、聞き返しが多い、テレビの音を大きくする等

- 原因

- のどや鼻の炎症で耳と鼻をつなぐ管の炎症がおこり鼓膜の奥に液が貯まっておこります。

アデノイドやアレルギー性鼻炎、副鼻腔炎があると起こりやすいです。

急性中耳炎より移行する事がよくあります。

- 経過

- 2~3カ月ぐらいかけて液がなくなり治る方もいますが繰り返したり慢性に経過する方もいます。

- 治療

- 炎症やアレルギーを抑える薬、場合により抗菌剤などの薬物治療

鼻に直接薬を入れるネブライザー治療

鼻から耳に空気を入れる通気治療

経過が長引けば鼓膜切開での排液や鼓膜に換気、排液のためチューブを入れる治療等

重症の方はアデノイドや扁桃腺の手術が必要な方がいます。

耳管狭窄症(じかんきょうさくしょう)

- 症状

- 耳がつまる感じ、耳の奥の圧迫感、難聴、耳鳴、など

- 原因

- 副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、アデノイド増殖症など鼻の奥の粘膜がはれて耳と鼻をつなぐ管が詰まっておこります。

鼓膜の奥の中耳の圧が下がり鼓膜が中に陥凹します。

- 検査

- 鼓膜の観察、聴力検査、鼓膜の動き、中耳の内圧を見るチンパノグラム。

- 治療

- 副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎等鼻の治療。アレルギーを抑える薬、副鼻腔炎への薬、滲出液を排出する薬の内服。

鼻から耳へ空気を通す耳管通気治療を行います。

子供でアデノイドが大きければアデノイド切除が必要な時があります。

難聴が進み鼓膜の奥に水が貯まれば鼓膜切開も必要です。

鼓膜の奥の滲出液が続く場合は鼓膜に小さい穴のあいた状態にして水が貯まらなくする

鼓膜チューブ留置術も売により必要です。

突発性難聴

- 症状

- ある日急に片方の難聴をおこします。耳鳴、回転性のめまいを伴う事もあります。

発症してできるだけ早く治療をしないと治りにくくなります。

発症して治療まで2週間以上たっていると難聴は治らない事が多いです。

治療をして2週間ぐらいで軽快する方が多いですが難聴が高度だと治りにくいです。

- 原因

- ウイルス感染が原因となる場合と内耳への血流障害が原因となる場合があります。

- 検査

- 鼓膜の観察、聴力検査、鼓膜の動き、中耳の内圧を見るチンパノグラム。

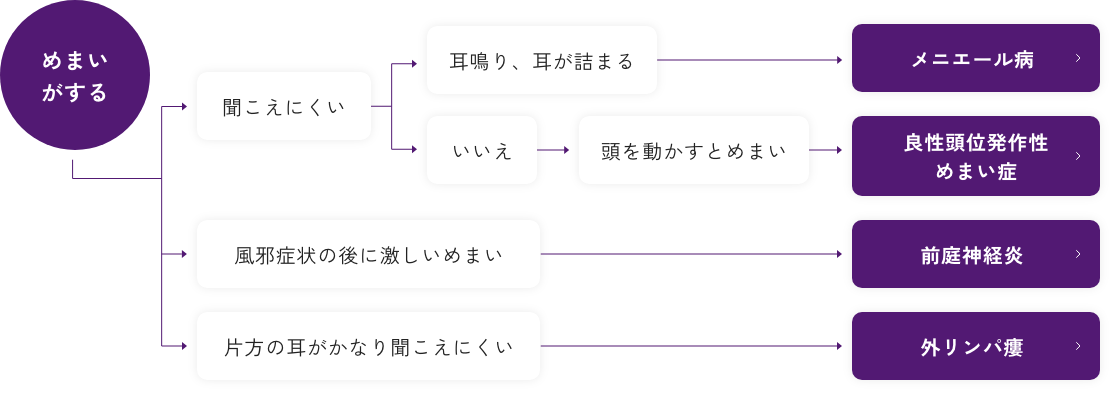

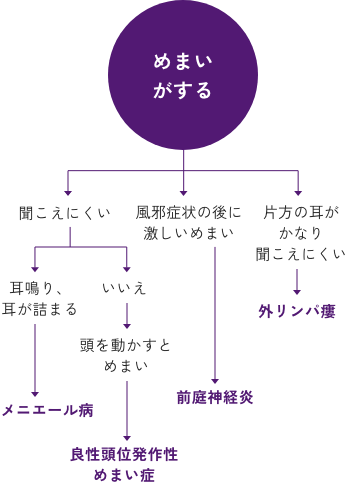

メニエール病

- 症状

- 片側の耳鳴り、難聴、耳閉感、10分以上持続する回転性めまいなどの症状がでます。

初期の段階ではめまいがない場合も多くあります。音がゆがんだり、響いて聞こえる場合があります。

良くなったり悪くなったり発作が繰り返す場合が多いです。

発作の周期や症状の程度は個人差が大きいです。

- 原因

- 鼓膜の奥の内耳という場所にリンパ液がたまり、むくみ(水腫)がおこる事が原因とされています。

ストレス、疲労、睡眠不足、悪天候、風邪などがきっかけで起こりやすいとされています。

- 検査

- 片側の低音が聞こえにくくなっている場合が多いです。

眼球が異常な動きをします。内耳にあるバランスを感じる前庭神経の検査で機能障害が見られます。

- 治療

- むくみ(水腫)をとる薬(利尿剤)、内耳の血の流れを良くする薬、内耳の神経を元気にする薬、ビタミンB12などが処方されます。

重症の方には点滴やステロイドの投与、入院が必要な方もいます。

良性発作性頭位めまい症

- 症状

- 寝返りを打つ、ベッドから起き上がるなど頭の動きを伴う動作をきっかけに突然起こる回転性のめまいです。

グルグル回転するめまいが1分ほど続き治ります吐き気を伴う事も多いです。

右を向いた時とか上を向いた時とか人によって起こるきっかけは違いますが特定の向きでめまい発作が起こる事が多いです。

めまいの原因としては一番多いです。1カ月ぐらいで自然に治る事も多いですが繰り返す方もいます。

メニエール病と異なり難聴、耳鳴、耳閉感などはありません。

- 原因

- 鼓膜の奥の内耳にある耳石がはがれて内耳の中を浮遊して内耳のリンパの流れを乱す事により起こります。

脳の障害によるめまいではありませんのでむやみに怖がる必要はありません。

特定の頭の位置にさえ気をつければ生活は普段通りすごせます。

- 検査

- 特定の頭の位置で眼球がピクピク動く眼振という現象が見られます。特殊なメガネでこの現象を検査します。

聴力検査、平衡神経検査も行います。

前庭神経炎

- 症状

- 突発的に強い回転性めまいが数時間から数日続きます。難聴、耳鳴は伴わないです。

- 原因

- めまい発現7~10日前に上気道炎、感冒に罹患している場合が多いです。

ウイルスによる前庭神経の炎症と考えられています。

- 治療

- めまいを抑える内服、点滴、安静。症状が強い場合は入院治療。

外リンパ瘻

- 症状

- 長時間続くめまい、難聴、水が流れるような耳鳴、何かがはじけるような耳鳴

- 原因

- 頭部打撲、耳かきで耳の奥をつく、鼻を強くかむ、ダイビング、排便などで強く力む等で内耳にある外リンパ液が中耳に漏れ出して症状がでます。

- 診断

- 顕微鏡、内視鏡による瘻孔(ろうこう)の確認。CT、MRI, 中耳よりの診断マーカーCTPの確認。

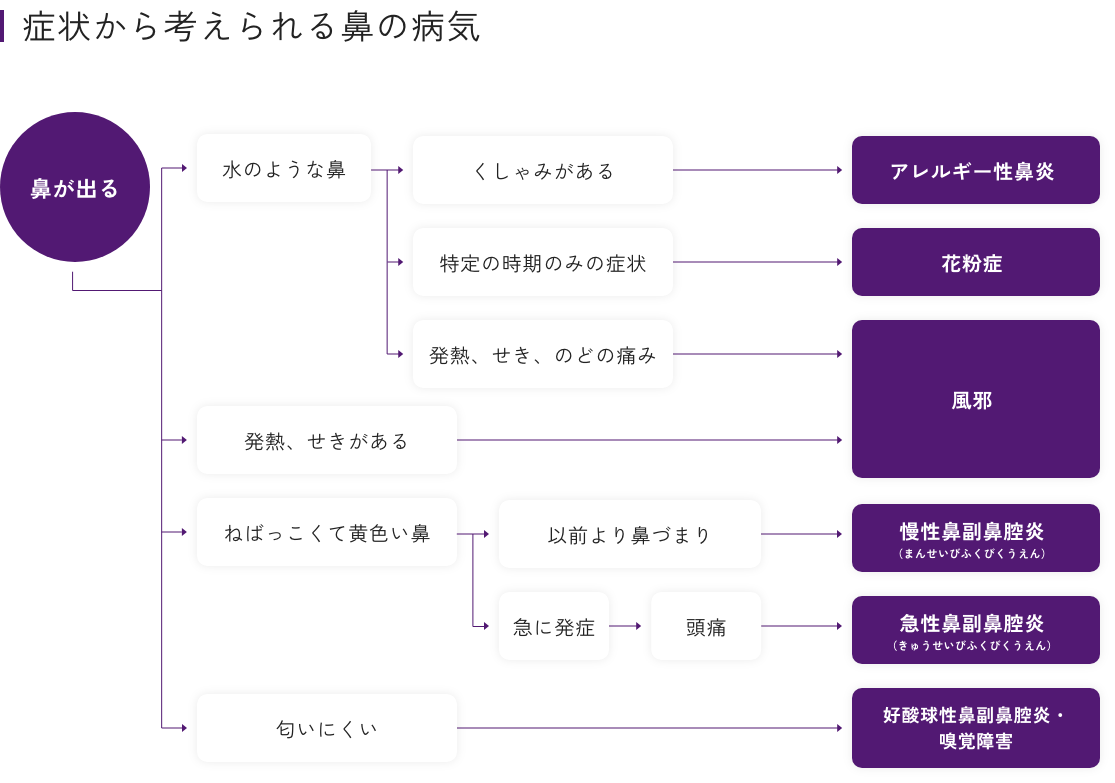

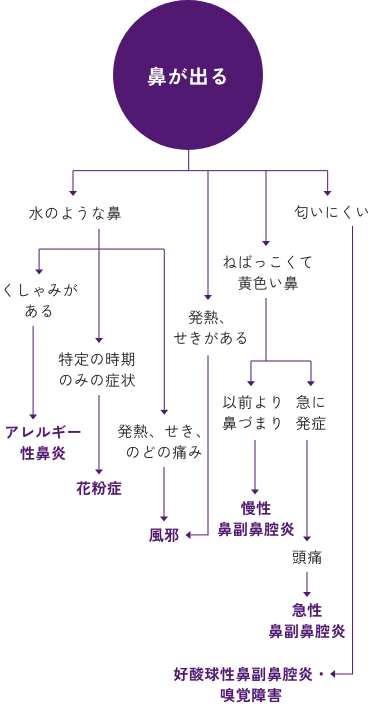

アレルギー性鼻炎

- 症状

- くしゃみ、鼻水、鼻づまり、鼻がかゆい、いびき、睡眠障害等

- 原因

- ホコリ、ダニ、花粉など細かい物質に対して鼻の粘膜がアレルギー反応をおこして発症します。検査で原因を調べて対策を立てる事も大切です。

花粉が原因の場合は花粉症とよびます。

ダニ等が原因で一年中症状がある場合を通年性アレルギー性鼻炎といいます。

- 検査

- 鼻鏡で鼻の粘膜の状態をチェックします。鼻汁の中にアレルギー反応を起こす細胞が出ていないか調べたり、血液検査でアレルギーの原因を調べる検査もあります。

- 治療

- アレルギーを抑える薬の内服、点鼻(鼻に直接薬を噴霧する)

鼻に直接薬を入れるネブライザー治療ホコリや花粉を避けるå(マスクをしたりよく掃除する等)

根本的に体質を変える舌下免疫療法や重症の方にはレーザー、ラジオ波治療等

花粉症

- 症状

- くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみ、咳、のどの不快感等

- 原因

- スギ等の植物の花粉に対してのアレルギー反応。

春はスギ、ヒノキ初夏から秋はイネ科の雑草秋はブタクサ、ヨモギ等の雑草。

花粉により症状の出る時期が決まっており検査により原因を知っておく事も大切です。

- 治療

- アレルギーを抑える内服薬、鼻へ直接入れる点鼻薬、目薬、時に咳止め、吸入薬。

症状の強い時のみ薬を使っているとシーズン中に安定して症状をコントロールできません。

花粉が飛んでいる間は治療を続けてください。

2~4週間に1度薬を取りに来てください。

風邪かわからない時や症状が強い時は診察を受けてください。

花粉が飛び出す少し前から薬を始めているとシーズンが楽に過ごせます。

重症の方はプラズマ療法や体質を変える舌下免疫療法があります。

風邪

- 症状

- 発熱、鼻水、咳、くしゃみ、鼻づまり、のどの痛み、痰、頭痛、嘔気、下痢、悪寒など。

- 原因

- 9割以上がウイルス感染です。一部に溶連菌などの細菌感染、マイコプラズマ、クラミジアが関係します。

寒冷、温度差、疲労などは誘因となります。

夏に多いエンテロ、コクサッキーウイルスは消化器症状をおこしやすく、冬に多いRS、インフルエンザウイルスは肺炎、気管支炎をおこしやすいです。

年中あるライノ、コロナウイルスによる風邪は鼻症状が多いです。

髄膜炎、心筋炎をおこしやすいウイルスもあります。

- 検査

- インフルエンザ、アデノ、RSウイルス、マイコプラズマ、溶連菌は迅速検査方法があり10分ぐらいで診断がつきます。

扁桃炎、副鼻腔炎、花粉症でないかの耳鼻科的診察、状態により肺炎を起こしていないかの胸レントゲン、細菌感染をおこしていないかの血液検査なども必要になります。

かぜとよく似たほかの病気が隠れていたり、かぜから引き続いて他の病気が引き起こされる事があります。

喘息などアレルギー性の病気、結核、肺がんなど肺の病気、髄膜炎、心筋炎など重大な病気がないかの検査も時に必要になります。

- 治療

- インフルエンザ、マイコプラズマ、溶連菌などでは特効薬がありますがウイルス性の場合は解熱剤、鎮痛剤、整腸剤、うがい薬など対症療法の薬になります。二次的細菌感染が疑われれば抗生剤の投与、脱水症状があれば点滴治療もあります。

慢性鼻副鼻腔炎(まんせいびふくびくうえん)

- 症状

- 鼻汁、鼻づまり、鼻がのどに落ちる、頭重感、においがわかりにくい、ほほや目の奥が痛い、咳、痰等の症状が出ることがあります。

- 原因

- 鼻の奥にある副鼻腔という空洞に細菌やウイルスが感染して慢性の炎症をおこして症状がでます。

白血球の一種である好酸球という細胞が活発に働いて慢性の炎症をおこして症状が出る場合もあります。

風邪をひいた後の鼻症状を長く放置するとおこりやすいです。

- 検査

- 鼻鏡や内視鏡を使って鼻の中に膿や粘性鼻汁、ポリープ等がないか確認します。

レントゲンやCTで副鼻腔に膿が貯まっていないか粘膜がはれていないか確認します。

- 治療

- 炎症を抑える薬、抗生剤、鼻汁を減らす薬、アレルギーを抑える薬などを処方します。

粘性鼻汁を減らす目的でクラリスロマイシンという抗生剤を少量で2カ月前後処方する事があります。

鼻の中を洗ったり、鼻を吸引除去して鼻に直接薬を入れるネブライザ-という局所治療も行います。

ポリープが大きかったり薬で治りにくい場合は手術が必要になる事があります。

急性鼻副鼻腔炎(きゅうせいびふくびくうえん)

- 症状

- 鼻づまり、鼻汁(粘っこい黄色い事が多い)、頭痛、頭重感、ほほの痛み、たん、においがわかりにくい等

- 原因

- カゼをひいた後などに鼻の奥の副鼻腔に細菌やウイルスが入り発症します。

- 診断

- 鼻の中を鼻鏡で見ればほぼ診断がつきますが状態、症状によりレントゲンやCT、内視鏡等の検査が必要になる事があります。

- 治療

- 抗菌剤、鼻汁が出るのを抑えるくすり、炎症を抑える薬などの服用。

鼻汁の吸引除去、鼻に直接薬を入れるネブライザー等の局所治療週に1~2回の通院が2~3週間必要な方が多いです。

治療を自己判断により途中で中止すると慢性化して治りにくくなる事があります。

治ってもカゼをひくと再発して繰り返す事があります。

好酸球性鼻副鼻腔炎(こうさんきゅうせいびふくびくうえん)

- 症状

- 多発性鼻茸による鼻閉、粘調な鼻汁、嗅覚障害が生じるのが特徴です。

成人発症であり、病側は両側で、気管支喘息、アスピリン不耐症を合併することも多く、好酸球性中耳炎を合併することもあります。

- 原因

- 原因は不明ですが、鼻茸に多数の好酸球が浸潤しType 2炎症が主体であるとされます。

本邦では患者さんが増加しており、手術をしても再発しやすいため、指定難病に定められています。

- 検査

- 鼻鏡や内視鏡を使って鼻の中に膿や粘性鼻汁、ポリープ等がないか確認します。レントゲンやCTで副鼻腔の粘膜がはれていないか確認します。

呼吸機能検査を行い呼吸機能の低下の有無を調べ、鼻茸組織の生検を行い確定診断をします。

- 治療

- ステロイド鼻噴霧薬、鼻洗浄が治療の中心となり、症状悪化時に、経口ステロイド剤を処方します。

保存的治療の効果が乏しければ、手術が必要になります。術後に再発した場合は抗体薬が保険適応で使用できます。

嗅覚障害

- 症状

- 副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎で鼻の粘膜がはれていてにおいの通り道がふさがれる。

風邪などウイルス感染や頭部外傷でにおいの神経が障害される。脳腫瘍、認知症、高齢、抗がん剤、パーキンソン病などでにおいの神経が萎縮して機能が落ちるなど。

- 検査

- 鼻のレントゲンやCT。においの神経が障害されていないかアリナミンの静脈注射でニンニクのにおいがわかるかの検査。

様々なにおいがどの程度わかるかの嗅覚検査。

- 治療

- 副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎が原因の場合は原疾患の治療。

アレルギーを抑える薬や抗生剤、点鼻薬などで鼻の状態が良くなれば嗅覚は回復してきます。

アリナミンのにおいがわからないなどにおいの神経が傷ついている場合は治りにくいです。

神経を回復させるステロイドの点鼻薬を3カ月を限度に使用します。

四つんばいになり自分のおへそを見る頭位をとり鼻の中に液の薬を1日2回両側に2滴ずつ入れます。

5mlの点鼻薬を2週間に1本を目安に使用してください。

神経を回復させるビタミン12、漢方薬の内服。

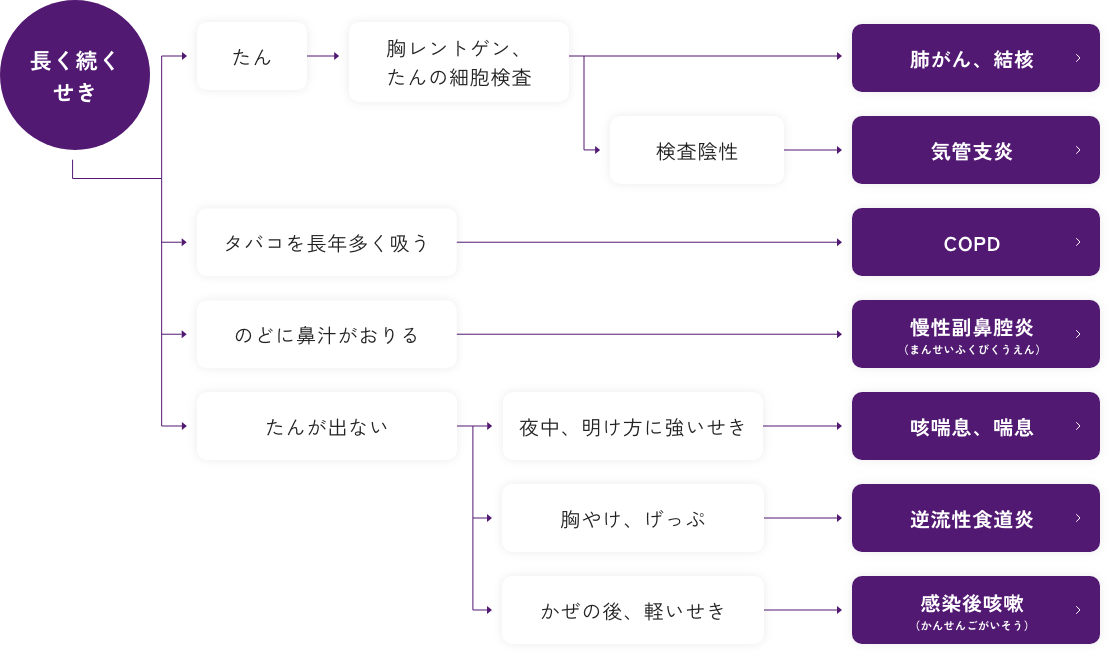

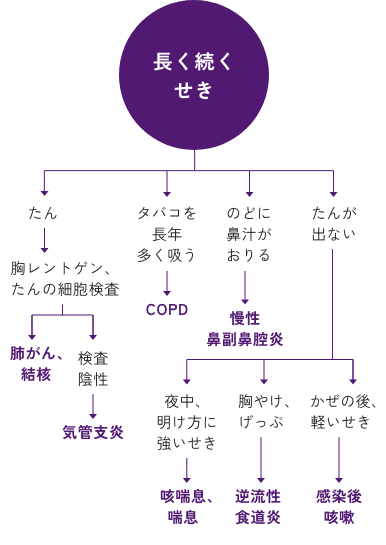

肺がん

- 症状

- 長引く咳、痰、血痰、胸痛、息切れ、呼吸時のゼーゼー音、声がれ、体重減少などヘビースモーカーに多い。

男性に多く男女ともがん死亡部位別の第一位。

- 検査

- 胸レントゲン、CT、MRI、喀痰細胞診、気管支鏡、胸腔鏡の生検、PET、エコーなど

気管支炎

- 症状

- 咳、痰、発熱

- 検査

- インフルエンザやライノウイルス等のウイルス感染で気管支に炎症がおこって発症します。マイコプラズマ、クラミジアや細菌感染等によって発症する事もあります。大気汚染、喫煙、アレルギー等で気管支に炎症をおこす事もあります。

- 検査

- 胸レントゲンで肺に陰影が強く出ている肺炎でないか、結核、肺がん等の疑いがないか検査します。

血液検査で炎症反応が強くないか白血球が増えていないか等の検査。

インフルエンザ、マイコプラズマ、アデノウイルス、RSウイルスによる感染が疑える場合は鼻汁やのどより検体を採取して迅速検査をする事もあります。

百日咳が疑える場合は血液検査で抗体を測定する場合があります。

- 治療

- 咳を抑える薬、痰を出しやすくする薬、炎症を抑える薬、気管支を広げる薬等の服用。

インフルエンザ、マイコプラズマ、クラミジア、百日咳、細菌感染等が原因の場合は抗ウイルス剤や抗菌剤の投与。

安静、保湿、水分の補給。

COPD(慢性閉塞性肺疾患)

- 症状

- 咳、痰が続きます。症状が進むと労作時の呼吸困難、口すぼめ呼吸、体重減少、心不全筋力低下、骨粗しょう症などがおこり呼吸器感染症をおこしやすくなります。

- 原因

- 最大の原因はタバコです。喫煙者の20%前後にCOPDは発生します。大気汚染、遺伝素因も発症の一因になります。

- 検査

- スパイロメトリーという呼吸機能検査で1秒間に空気を吐き出せた量の測定。CT

- 治療

- 禁煙で進行がおそくなり寿命が延びます。

気管支を広げる薬の吸入。

呼吸リハビリで腹式呼吸、口すぼめ呼吸の訓練、筋力トレーニング。インフルエンザ、肺炎球菌ワクチンで呼吸器感染の予防。

重症では在宅酸素療法。

- 経過

- COPDは一度かかると治らない病気ですが禁煙、薬物で進行を遅らせ通常の人と変わらない生活を送れます。

放置すると呼吸器感染、肺がんをおこしやすくなり徐々に呼吸困難が進行し酸素ボンベをつけないといけなくなります。

咳喘息、喘息

- 症状

- 3週間以上続く長引く咳。就寝時、早朝、深夜に咳が悪化しやすいです。

呼吸困難はなく、ゼイゼイ、ゼロゼロした痰が出ない事が多いです。

- 診断

- レントゲンや呼吸音は正常な事が多いです。気管支を広げる薬で効果があり、薬の反応と長引く咳の症状で診断をつける事が多いです。

- 経過

- 40%ぐらいが典型的喘息に移行するとされており、早期のステロイド吸入治療が喘息への移行を防ぐとされています。

- 治療

- 気管支を広げる薬、吸入、ステロイドの吸入、アレルギー炎症を抑える薬の服用。

ステロイドと気管支拡張剤の吸入が一番有効で悪い時だけでなく毎日続ける事が大切です。

症状がなくなっても毎日吸入は続けて経過をみて典型的喘息になる事を防ぎます。

咳が3週間ぐらい続いていたら最低でも3週間は治療が必要な事が多いです。

逆流性食道炎

- 症状

- 胸やけ、げっぷ、のどの不快感、声がれ、咳、胸部痛、不眠、食欲不振など

- 原因

- 酸度の強い胃酸が胃から食道に逆流して食道からのどの粘膜がただれておこります。

ストレス、加齢、肥満、過食、腹圧のかかる仕事、腹部の締め付け、多飲、喫煙、緑茶、高たんぱく食、高脂肪食、コーヒーなども誘因となります。

- 診断

- 問診、胃酸の分泌を抑える薬の治療効果による判断、内視鏡、食道の酸度の測定など

- 治療

- 過食、高脂肪食、高たんぱく食を避ける、猫背にならない姿勢、腹部を締め付けすぎないなどの生活習慣の改善。

胃酸を抑える薬(PPI)の4~8週間の服用。薬で症状は早く良くなりますが食道の炎症はすぐには治らず再発も多いので決められた期間の服薬は続けて生活習慣の改善も同時に行ってください。

食道の炎症が持続すると食道がんを発生しやすいとされています。

重症、再発を繰り返す方には内視鏡による手術もあります。

感染後咳嗽(かんせんごがいそう)

- 症状

- 風邪症状後に3週間以上続く咳、痰

- 原因

- ウイルス、マイコプラズマ、クラミジア、百日咳菌等の微生物感染後に気道粘膜が障害を受け咳反射が亢進して少しの刺激で咳が誘発される状態になり起こります。障害された気道粘膜が修復されれば治ります。

- 診断

- 胸レントゲン、抗体検査。咳喘息、喘息、副鼻腔炎、逆流性食道炎などが否定され風邪症状の後に咳が止まらない等の経過、症状、問診などで総合的に診断します。

- 治療

- 感染後2週間以内なら場合により抗菌剤も必要だが3週間以上経過している場合は不要。

咳を抑える鎮咳剤、去痰剤、気管支拡張剤などの投与。のどの加湿。吸入。

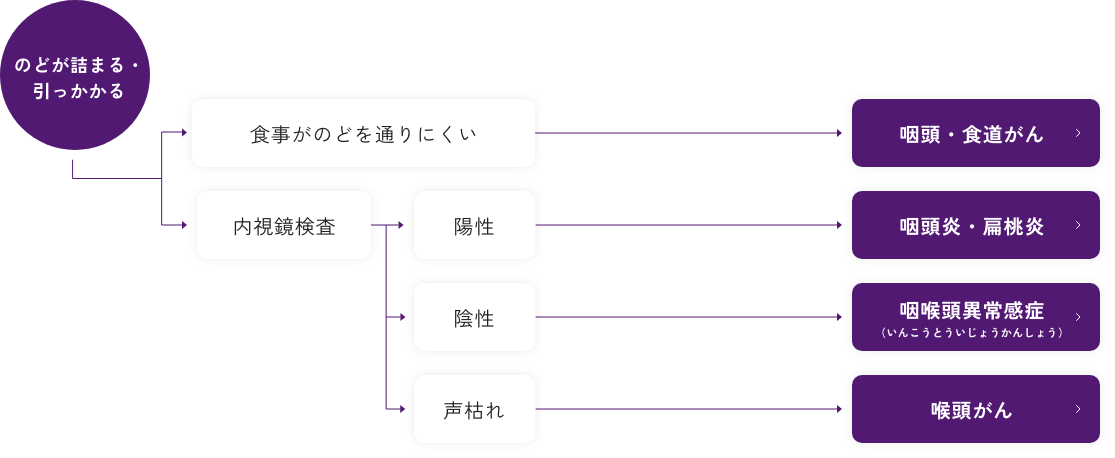

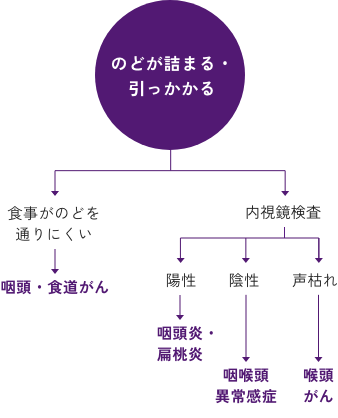

咽頭・食道がん

- 症状

- のどの詰まる感じ、嚥下障害、胸部痛、体重減少、咳、声がれ等。アルコールの多飲、ヘビースモーカーに多い

- 検査

- 内視鏡検査、食道造影、CT、MRI、超音波検査、シンチグラフィーなど

咽頭炎・扁桃炎

- 症状

- のどの痛み、発熱、首のリンパ節がはれる、食事や飲み物が飲みこみにくい

- 原因

- アデノウイルス、溶連菌の感染が原因になっている場合が多いです。

咽頭炎はのどに細菌やウイルスが感染して炎症をおこしている状態です。

扁桃炎はのどの奥にある膨らんだ部分の扁桃腺に細菌やウイルスが感染して炎症をおこしている状態です。

風邪はウイルス感染によりおこり鼻水、鼻づまり、咳が主な症状で咽頭炎、扁桃炎ほどのどの痛みが強くない場合が多いです。

- 治療

- 痛み止め、熱を下げる薬の投薬、細菌感染(溶連菌が多い)が原因の場合は抗菌剤の投薬。

溶連菌が原因の場合はペニシリンでは10日、セフェム系抗菌剤では5日間の内服が必要です。

痛みが強く食事を摂取できない場合は点滴治療も必要になります。

- 日常生活の注意

- 十分な休養を取る、水分をしっかり取る、栄養のある物を食べる。

熱いもの、辛いもの、すっぱいものは避ける。

のどごしが良く味が濃くないもの、消化の良いものを食べる。

家族もこまめに手洗い、うがいをして予防に心がける。

咽喉頭異常感症(いんこうとういじょうかんしょう)

- 症状

- のどが詰まる、喉がイガイガする、のどに何かができている等ののどの不快感

- 原因

- のどの不快感はのどの癌、炎症、アレルギー、甲状腺の病気、舌の付け根の扁桃肥大、副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎による鼻汁がのどに落ちてくる場合、逆流性食道炎、貧血、うつ状態、神経症、自律神経失調症等様々な原因でおきますが原因がはっきりしない場合を咽喉頭異常感症と言います。 検査、経過により原因がはっきりすれば原因病名になり咽喉頭異常感症ではなくなります。

- 検査

- 鼻からのどを観察する電子内視鏡で多くの原因がわかります。

甲状腺や貧血への血液検査、エコー、喉のCT、MRI、心理検査、鼻の検査、胃食道内視鏡等で原因を検査します。

- 治療

- 原因がわかれば原因病気への治療。炎症があれば炎症を抑える薬、アレルギーがあればアレルギーを抑える薬等が投与されます。

逆流性食道炎が疑われれば胃酸を抑える薬を服用して効果をみて診断する事もあります。

心理的要素、神経症、更年期障害等が疑わしい場合は精神安定剤等で経過を見る場合もあります。

喉頭がん

- 症状

- のどの奥の声を出す声帯、声帯付近の喉頭に発生する悪性腫瘍です。

- 原因

- タバコ、アルコール多飲がリスクファクターとなっており男性に多いです。

- 検査

- 内視鏡でほぼ診断ができ、腫瘍の一部を採取して顕微鏡で組織診断をして確定します。

CT、エコー、PET, MRIなども補助診断として用います。

- 醜状

- 声がれ、のどの違和感、嚥下障害、喀血、呼吸困難など

急性喉頭蓋炎(きゅうせいこうとうがいえん)

- 症状

- 急速におこる呼吸困難感、声がれ、のどの強い痛み、発熱、ツバが飲み込みにくい。

急にのどに強い痛みが出だして声がおかしくなれば救急で耳鼻科を受診をする。

- 原因

- インフルエンザ菌など細菌感染によりのどの奥の喉頭が急にはれてきて気道をふさぐ。

扁桃周囲膿瘍(へんとうしゅういのうよう)

- 症状

- のどの強い痛み、発熱、嚥下痛、ツバが飲み込めない、声がこもる、全身倦怠感。

- 原因

- 細菌感染(主に嫌気性菌)により扁桃炎をおこして扁桃腺の周りに膿がたまっておこる。

- 検査

- 口内を観察すると扁桃炎と扁桃周囲がはれていることより簡単に診察はつく。

- 治療

- 扁桃周囲の膿を切開や穿刺で抜きとる。抗生剤、ステロイド剤の点滴、捕液。鎮痛剤。

扁桃周囲の膿を抜き取ると休息に症状は改善する。

腺窩性扁桃炎(せんかせいへんとうえん)

- 症状

- のどの痛み、発熱、摂食困難、リンパ節のはれ

- 原因

- 溶連菌や肺炎球菌などの細菌感染。アデノ、EBウイルスなどのウイルス感染。

- 診断

- のどの奥の扁桃腺に白いカスや苔のようなものが付着しているのを確認する。

溶連菌やアデノウイルスの迅速検査も。血液検査で白血球、CRP、肝機能チェック。

- 治療

- 抗プラスミン剤、鎮痛剤などの消炎剤、抗生剤の投与。

摂食困難、高熱、脱水などがれば点滴で捕液、抗生剤、ステロイド剤などの投与。

伝染性単核球症

- 症状

- 発熱、咽頭通、リンパ節腫脹、発疹、全身倦怠感、肝機能障害、肝脾腫

- 原因

- EBウイルス感染の初感染。成人期に初感染して発症する場合が多い。

サイトメガロウイルス感染でもまれに発症します。

- 検査

- 血液検査で異形リンパ球の出現、肝機能障害。抗EBウイルス抗体を測定。

- 治療

- 特異的な治療法はなく対症療法が中心。安静、水分補給。

重症例では入院しステロイド、ガンマグロブリン治療もします。

混合感染をおこしやすく抗生剤を投与する事があります。

ペニシリンは発疹を誘発する事があり投与しない。肝機能障害への治療。

アデノウイルス感染症

- 症状

- 高熱が5日ぐらいでることが多いです。のどが痛くなったり、めやに、咳、下痢などの症状がでる事があります。

高熱のわりに機嫌はよい事が多いです。

- 原因

- アデノウイルスというウイルスがのど、肺、目、胃腸などに感染をおこして病気をひきおこします。

- 治療

- 残念ながらアデノウイルスそのものに効く薬はありません。水分をしっかりとってください。

解熱剤、下痢止め、咳止め等の薬が処方される事があります。

- 経過

- 高熱が5日ぐらい続いて自然になおる事がほとんどですがまれに肺炎を起こすことがあります。

咳がよくでて元気がない時、嘔吐が続き、おしっこが少ない時は受診してください。

溶連菌感染症

- 症状

- 発熱、喉の痛み、イチゴ舌、リンパ節のはれ、発疹、手足の皮がむける事もあります。

- 原因

- 溶連菌という細菌がのどに付着しておこる症状です。ウイルスが原因のかぜとは異なりますので抗生剤の服用が必要です。

- 治療

- ペニシリンを10日間、もしくはセフェム系抗生剤を5日間服用します。

- 経過

- 発熱、喉の痛みは1~3日で軽快します。よくなって抗生剤を途中でやめると再発したり心臓や腎臓に障害がでる合併症を起こすことがあります。

必ず決まった日数の薬を服用してください。

2~3週間後にむくみや元気がない時は腎炎をおこしている事があり至急に受診してください。

- 注意

- 咳、くしゃみなどからうつる事があります。兄弟で同じような症状があればすぐに受診してください。

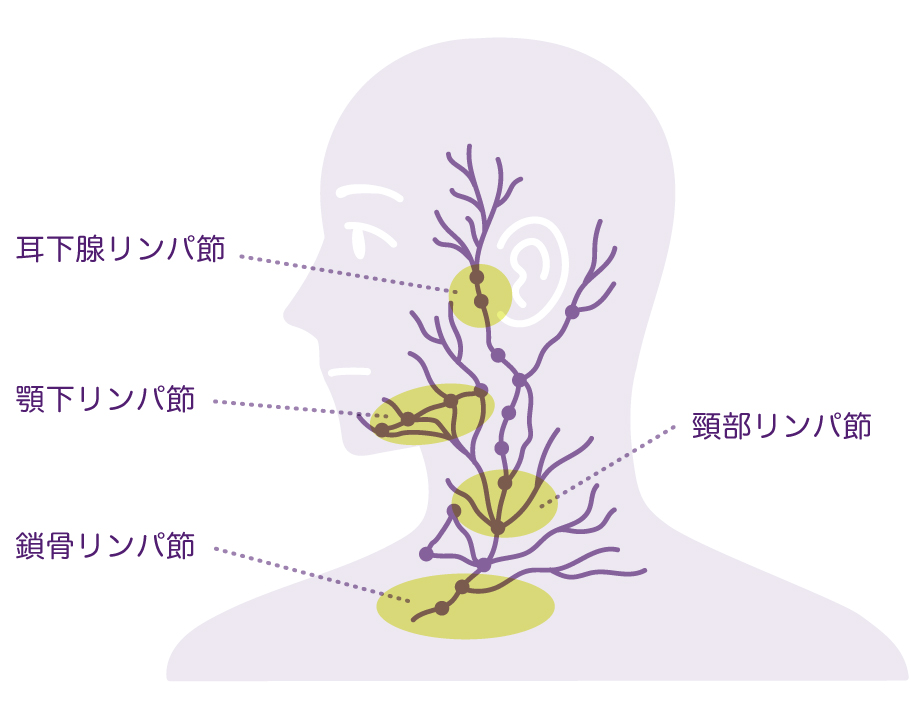

首のしこり・腫れ / リンパ節の腫れ

大半の首のしこりは、リンパ節の腫れであることが多いです。

図にあるように頸部にはたくさんのリンパ節が存在しています。

ときに、しこりは甲状腺や唾液腺の腫れ、先天性の嚢胞である場合があります。

扁桃炎や咽頭炎などの上気道の感染、歯の感染に反応してリンパ節が腫大することがあります。

腫れと痛みを伴うことも多いです。適宜、抗生剤の投与により経過を見ていきます。

その他、全身性の感染症として女性に多い組織球性壊死性リンパ節炎(菊池病)、伝染性単核球症、結核、乳幼児期に好発する川崎病などがあります。

痛みを伴わない首の腫れには、悪性リンパ腫、頭頸部癌からの頸部リンパ節転移などが存在しております。

痛みがないからといって放置してはいけません。

視診、触診、採血、エコー、内視鏡検査を組み合わせて、診断することができます。

唾液腺(耳下腺、顎下腺、舌下腺)の病気

唾液腺とは?

唾液腺は唾液を分泌し、食物の分解を助けて消化しやすくする

酵素(アミラーゼ)を含んでいます。頸部や口の中には、以下の大唾液腺があります。

- ・耳下腺は最も大きい唾液腺で、耳の前下方にあります。

- ・顎下腺はあごの側面の下にあります。

- ・舌下腺は舌の側面の下にあります。

診断と治療

唾液腺が腫れる病気として、感染症では、ムンプス(おたふくかぜ)、化膿性耳下腺炎、唾石症に伴う顎下腺炎などが挙げられます。採血などで診断可能で、ムンプスは鎮痛解熱剤で経過をみて、耳下腺炎、顎下腺炎には抗生剤投与を行います。

非特異的な腫大では、シェーグレン症候群、IgG4関連唾液腺炎、木村病などが挙げられ、確定診断には採血や組織生検などが必要となります。

唾液腺から発生する良性腫瘍や悪性腫瘍がみられることがあり、エコー、MRI、針生検で診断をつけることが可能です。悪性腫瘍の場合、放置すると痛み、頸部リンパ節の転移、顔面神経麻痺などの症状が出現するので早期の受診を心掛けてください。

慢性甲状腺炎(橋本病)

- 症状

- 首の付け根の甲状腺がはれる、体重増加、体のむくみ、疲れ、便秘、脱毛、高コレステロ―ル血症、記憶力の低下、皮膚の乾燥、脈が遅くなる、不妊、寒がりになるなど。

- 原因

- 免疫機能の障害により甲状腺への自己抗体ができ甲状腺に炎症がおこり発症します。

男性の10倍ぐらい女性に多く中高年で発症しやすいです。

関節リュウマチ、SLE、シェーグレン症候群等他の自己免疫疾患もおこしやすいです。

- 検査

- 血液検査で甲状腺自己抗体(抗マイクロゾーム抗体、抗TPO抗体等)、甲状腺ホルモン(fT3、fT4、)、TSH等の測定。

超音波検査。場合により細胞診も。

- 治療

- 甲状腺腫大が軽度で甲状腺機能低下がなければ6~12月に1度の経過観察。甲状腺機能低下がみられれば甲状腺ホルモンの補充療法。

パセドウ病

- 症状

- 首の付け根にある甲状腺がはれる、動悸、頻脈、手が震える、体重減少、発汗しやすい、眼球突出、高血圧、眼球運動障害、低カリウム血症による周期性四肢麻痺など。

- 原因

- 免疫機能障害により甲状腺刺激ホルモン受容体への自己抗体が生じ甲状腺を刺激して、甲状腺ホルモンが過剰に産生されるため。

- 検査

- 血液検査で甲状腺刺激ホルモン受容体への自己抗体(TRAb)抗TPO抗体、TSH、甲状腺ホルモン(fT3,fT4)、カリウムの測定。 超音波検査、心電図など。

- 治療

- 甲状腺ホルモン合成を抑える薬(メルカゾールかプロバジール)を規則的に長期間服用する。ホルモンの量を定期的に測定しながら薬の量を決定する。

内服3カ月以内に白血球が減少する重大な副作用がごくまれに起こる事があり定期的な血液検査が必要です。

薬で普通の人と変わらない生活を送れますが完治までには年単位の治療が必要です。

早く完治する、またはメルカゾールによる副作用が強い場合には手術やアイソトープによる治療もあります。

高血圧や動悸がある場合は降圧剤や心臓への薬も必要です。

甲状腺腫

- 症状

- 良性腫瘍は、濾胞腺腫、悪性腫瘍は、乳頭がん、濾胞がん、低分化がん、髄様がん、未分化がん、悪性リンパ腫が含まれます。腫瘍様病変に、腺腫様甲状腺腫、のう胞などが含まれ、多くは良性です。

- 検査と診断

- 超音波検査、血液検査で甲状腺ホルモンや、甲状腺組織で合成されるサイログロブリンを測定します。

癌が疑われる場合は穿刺細胞診、CTなどを行います。

- 症状

- 甲状腺腫瘍では特に頸部のはれ以外に症状がない場合が多いですが、悪性腫瘍の場合は、声がれ、嚥下障害、呼吸困難が出現することがあります。

- 治療

- 甲状腺腫瘍は悪性の診断がつけば、手術が原則となります。良性腫瘍は6~12カ月に一度ぐらいのエコーでの定期検査や採血を行います。良性腫瘍でも大きければ手術の適応となります。

甲状腺がん

- 症状

- 自覚症状は特にないことが多く、腫瘍が大きくなると首にしこりを感じる程度です。

そのため、自覚症状をきっかけに発見されることは少なく、検診で発見されることが多いです。女性の発症が2/3程度です。

- 検査と診断

- 超音波検査、穿刺細胞診、血液検査を行い診断します。場合によりCTを行います。

- 症状

乳頭がん、ろほう癌、未分化癌、ずいよう癌、悪性リンパ腫の5種類に分類されます。乳頭がん、濾胞がんがほとんどで手術を中心に治療され10年生存率は90%以上と比較的予後良好な病気です。

再発リスクが高い場合や遠隔転移がある場合は放射線内照射を行います。

再発・転移が出現した場合には、分子標的薬や遺伝子治療薬も保険適応になっています。未分化癌は2%ぐらいで1年生存率が5-20%と予後が悪い病気です。手術、分子標的薬、がん免疫療法、放射線の組み合わせての治療になります。髄様癌は1%ぐらいで遺伝子検査を受けたあとに治療方針が選択されます。

悪性リンパ腫は橋本病を母地として発症し化学療法が中心で放射線療法も考慮します。術後は甲状腺機能低下があれば甲状腺ホルモンの補充、副甲状腺機能低下があればカルシウム製剤や活性化ビタミンD製剤を服用する必要があります。

また、定期的な採血や画像検査(エコーやCTなど)が必要となります。

口腔・咽喉頭・甲状腺の検診

頭頸部がん(口腔・咽喉頭がん)

頭頸部がん(口腔、咽喉頭がん)は、健康診断や人間ドックの検査項目に入っていません。初期段階では自覚症状に乏しく、見落とされやすい傾向にあります。初診時では半数以上が進行した状態で見つかっています。症状が出現したときにはかなり進行したり、転移が見られることが多いです。

どのような人が対象となるか

お酒をよく飲む、たばこを吸うなどの生活習慣のある方、以前に頭頸部がん、食道がんなどなどのある方は、定期的な診察を受けることが望ましいです。

難治性の口内炎がある、口の中にしこりがある、声のかすれが治らない、痰に血が混じる、首のしこりがあるなどの症状がある方も早期の受診が望ましいです。

口腔内の診察、咽喉頭を内視鏡検査で観察することで診断はできます。

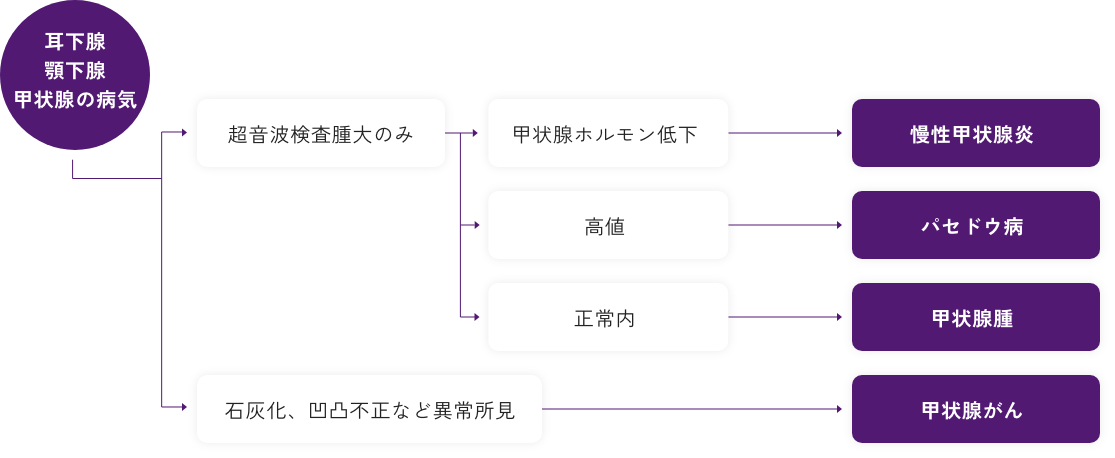

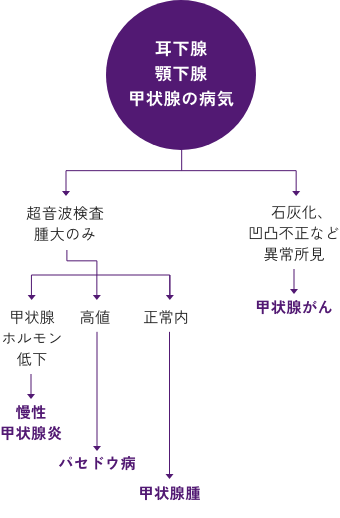

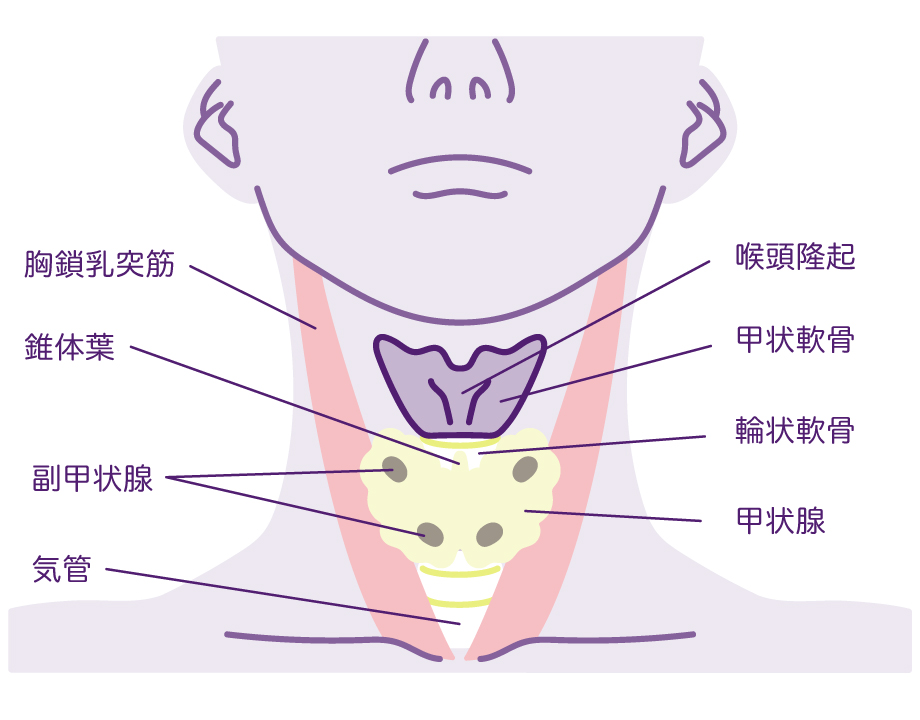

甲状腺の病気

甲状腺は頸部の皮膚直下で、気管や甲状軟骨(のどぼとけ)の前側にあるので(図)、少し腫れただけでも触診をすることで異常を見つけやすい臓器です。甲状腺は全体が腫れる病気と、一部分だけが腫れる病気があります。甲状腺全体が腫れる場合は、甲状腺機能が活性化するバセドウ病や、甲状腺の機能低下に陥る橋本病などの可能性があります。一部分だけが腫れる場合は、甲状腺腫、あるいは甲状腺がんなども考えられるので注意が必要です。

どのような人が対象となるか

これらの疾患は採血やエコー検査、針生検でかなりの程度診断が可能なので、前頸部(のどぼとけの下方)の腫れやしこりが気になる方は、検査を受けることをお勧めします。

その他の病気

睡眠時無呼吸症候群の診察と治療

当院では自宅で検査ができる簡易型ポリグラフィーにて積極的に睡眠時無呼吸症候群の診断、CPAPによる治療を

行っています。精密検査が必要な方は提携先の病院での入院 検査を紹介しています。常時65名前後の患者さんへ

CPAP治療を行っています。

症状

いびきが大きい、寝ている間に息が止まる、呼吸が乱れる、息が苦しくて目が覚める、何度も目を覚ましてトイレに行く、 昼間に強い眠気を感じる、居眠りしやすい、倦怠感、記憶力、集中力の低下などの症状がでて交通事故を起こしやすくなります。

睡眠中の低酸素血症をきたし高血圧、不整脈、心臓病、脳血管障害などをおこしやすくなります。

原因

のどから鼻までの空気の通り道の間が狭くなっている場合と脳からの呼吸指令が出なく なり呼吸が一時的に停止する二通りの原因があります。

脳の呼吸中枢の機能異常による 場合は数%です。大部分の原因は上気道の閉塞です。

太って首が短く舌の付け根に脂肪 がついている方が発症しやすいです。アゴの小さいにも多く発症します。

検査

寝ている間の呼吸状態、酸素濃度などを自宅で検査できる簡易検査と脳波、筋電図、心電図なども追加して精密検査する入院検査があります。

治療

寝ている間に鼻より空気を送り狭くなっている上気道を広げて無呼吸、いびきをなくするCPAP療法が第一選択になります。

CPAPの機械を使うといびきが無くなり昼の眠気も 軽くなり高血圧、心臓病などの合併症も予防できます。

軽症の方はマウスピースを装着する治療もあります。

扁桃腺などを摘出してノドの奥の空気の通り道を広げる手術治療もあります。

日常生活の注意

横向きに寝る、アルコールを控える、減量、鼻閉のある方は鼻の治療を心がける。

顔面神経麻痺

原因・症状

顔面神経麻痺とは、顔面神経が麻痺し、片側の顔が動かしにくくなる病気です。原因は大きく分けて、脳に原因がある「中枢性」と、脳以外に原因がある「末梢性」に分かれます。全体の90%以上は末梢性で、当院では末梢性顔面神経麻痺の治療を行います。

末梢性顔面神経麻痺の原因として最も多いのは、ベル麻痺で、次に多いのは、ラムゼー・ハント症候群という帯状疱疹ウイルスが原因となります。

聴こえの神経やめまいの神経が障がいを受け、難聴やめまいを起こすことがあります。片側の耳や側頭部に強い痛みを伴うこともあります。

検査

麻痺の程度を点数化する方法で受診時の顔面神経麻痺の重症度を測定します。

聴力検査や眼振検査で内耳神経が障害されていなか検査を行い、MRIで顔面神経から発生する稀な腫瘍を除外します。

高度な麻痺がある場合は、発症から1~2週間後に筋電図検査(ENoG)を行い、より正確な予後判定を行います。

治療

末梢性顔面神経麻痺は、できるだけ早くステロイドや抗ウイルス剤を中心とした投薬治療を行うことが望ましいです。

麻痺の程度、年齢、持病の有無で投与する量を調節し、入院加療を勧めることもあります。

麻痺が高度で、かつ筋電図検査(ENoG)の反応が悪く、自然治癒が難しいと予測される場合には「顔面神経減荷術」という手術が適応になります。